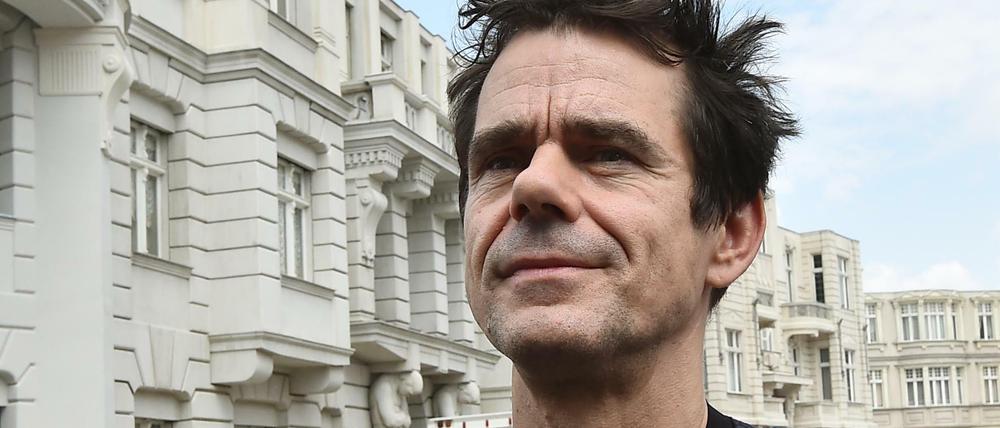

© Bernd Settnik/dpa

Berlinale-Jury-Präsident Tom Tykwer: "Ins Kino zu gehen, ist eine Chance auf Heilung"

Er glaubte, alles am Filmemachen zu kennen. Zu wissen, wie’s läuft. Dann entdeckte der Regisseur Tom Tykwer etwas vollkommen Neues – das Leben. Jetzt leitet er die Berlinale-Jury. Und kann sich endlich wieder fast verlieren.

Wenn Tom Tykwer ins Kino geht, sucht er sich einen Platz in der Mitte der Mitte. Wo er das Publikum sehen kann, aber nicht zu weit hinten, so dass die Leinwand noch groß genug ist. Es sollte bereits dunkel sein im Saal, die Werbung durch, und neuerdings, seit Trailer in zweieinhalb Minuten immer schon den ganzen Film erzählen, will er auch die verpassen. Ein Bier kauft er nicht. Am besten, seine Frau Marie sitzt neben ihm, oder Frank Griebe, sein Freund und Kameramann. Weil es wichtig ist, dass ihm die Person an seiner Seite vertraut ist. Nichts lenkt so sehr ab wie die Körpersprache eines fremden Menschen, der in unmittelbarer Nähe etwas anderes empfindet. Gemeinsam für sich zu sein, das ist der Kern des Ganzen. Zusammen allein. Verloren in einer Fiktion und voller Gedanken. Tom Tykwer geht nur noch selten ins Kino.

Früher gingen Frank Griebe und er ein- bis zweimal pro Woche. Doch der 52-Jährige ist ein vielbeschäftigter Regisseur. Im Frühjahr beginnen die Dreharbeiten für neue „Babylon Berlin“-Folgen, außerdem hat er Familie, einen Sohn. „Wenn er sagt, dass er die ganze Zeit Filme anschauen könnte“, meint ein Freund, „dann ist das nicht kokettierend gemeint, sondern der Fall.“ Von heute an wird er als Jury-Präsident der Berlinale den Luxus von drei Filmen pro Tag genießen und sich vielleicht wie in dem Ewigkeitshimmel wähnen, den er in seinen Filmen immer wieder aufspannt.

Die Beziehung dieses Regisseurs zum Kino ist eine besondere, das attestieren ihm auch Kollegen, für die es trotz aller Filmemacher-Leidenschaft stets nur ein Job geblieben ist, sich Filme anzuschauen. Alles, was Tom Tykwer geworden ist, was ihn „Winterschläfer“, „Lola rennt“, „Heaven“ oder „Cloud Atlas“ hat drehen lassen, ist er durchs Kino geworden. Seit er mit neun Jahren „King Kong“ sah und das Monsterepos von Riesenaffe und weißer Frau in seinem Kinderzimmer mit Plastikfiguren nachinszenierte, denkt er in Filmen. Das Kino hat ihn angezogen, großgezogen. "Ins Kino zu gehen, ist eine Chance auf Heilung", sagt er. Schon in seiner Heimatstadt Wuppertal hatte er als Jugendlicher „den Schlüssel zum Paradies“, war Filmvorführer im „Cinema“, wo er sich nach der letzten Vorstellung für den Rest der Nacht einschloss, um die Filme anzusehen, die ihn interessierten. „Ich habe bald nur noch im Kino gelebt.“ In Berlin wurde er Programmmacher im legendären „Moviemento“. Noch bis ihn „Lola rennt“ 1999 berühmt machen sollte, arbeitete er dort.

Sterben, ohne tot zu sein

Um zu verstehen, wer Tom Tykwer ist, müsste man also im Kino neben ihm sitzen, diesem eloquenten, nichts desto trotz verschlossenen Mann. Aber ist es nicht eine Eigenart des Kinos, dass es einen Menschen versteckt?

„Da sitze ich / ganz hinten“, hat Wolf Wondratschek gedichtet, „ganz allein / im Kino / und möcht gern / tot sein / mit Tränen / in den Augen / jahrelang / mit beiden Armen / auf der Lehne.“ Wenn dieses Gedicht auch nur eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Kinos und der ihm Verfallenen formuliert, erkennt Tykwer in den Zeilen, „wie weit das geht, was das Kino mit einem anstellt. Es lässt einen sich in Erfindungen hineinbegeben, dass wir uns darin fast verlieren, aber eben nicht ganz. Wir halten uns an den Lehnen des Kinosessels im Leben. Ich bleibe in Sicherheit, während ich den Wahnsinn des Sterbens durchmachen kann.“

Tatsächlich ist es Wahnsinn, zu sterben und nicht tot zu sein. Tykwer hat dieses bizarre Kinogefühl des sich Fallenlassens so sehr verinnerlicht, dass er es später in eine Bildsprache zu übersetzen versuchte. Häufig stürzen seine Figuren in einem finalen Moment statt in den Tod ins Unendliche. Sie schlagen nie auf. Sie leben als Kinobild weiter. Was ziemlich verrückt ist.

Um zu erfahren, was dieser Wahnsinn des Kinos mit ihm selbst zu tun hat, nimmt sich Tom Tykwer Anfang der Woche ein wenig Zeit. Sein Gesicht ist blass, die Furchen darin sind noch markanter geworden, er trägt schwarzes Shirt und schwarze Hose, und das Berliner Café Einstein Unter den Linden ist wie immer zu laut. Was ein Film können muss, hat er einmal als „analytisch träumen“ umschrieben. Es ist seine Antwort auf Jean-Luc Godards berühmtes Credo, nach dem es für einen Regisseur nichts Wichtigeres gebe, als „den Gang der Gedanken zu filmen“.

Die Schauspielschulen lehnten ihn ab

Generationen von Cineasten hat dieses Ideal des denkenden Kinos in rigorose Selbstzweifel getrieben. Denn was sie an Bildern im Kopf hatten, waren nur die Bilder vorangegangener Bilder. Und auch Tykwer wäre prädestiniert gewesen, „im fachidiotischen Sumpf stecken zu bleiben“. Er hatte als Filmvorführer tausende Filme gesehen und als Lektor für den Verleih Jugendfilm Drehbücher wie „True Lies“ begutachtet. Sogar nach Cannes und auf die Yacht von James Cameron hatte ihn dieser Job geführt, aber der Hollywoodprunk brachte ihn auch nicht davon ab, das Skript, das mit Arnold Schwarzenegger verfilmt werden sollte, schrecklich zu finden. Nur wegen der Stunts empfahl er es doch. Er glaubte, alles zu kennen und deshalb zu wissen, wie’s läuft. „Das war ein Irrtum, ich hatte relativ wenig Eigenes erlebt. Es war immer alles im Kino kanalisiert worden.“ Seine ersten Drehbücher lasen sich „wie mittelmäßige Remakes meiner Lieblingsfilme“.

Es sei schlicht „Glück“ gewesen, sagt er heute, mit Anfang 20 an allen Filmhochschulen abgewiesen worden und über das vierte Semester Philosophie an der Uni nicht hinausgelangt zu sein.

Es war dann Rosa von Praunheim, der ihm den entscheidenden Anstoß gab. Der Filmemacher, dessen „Überleben in New York“ im „Moviemento“ sehr ausdauernd lief, gab damals öfter Feste. Zu denen lud er auch Tykwer und seine damalige Freundin ein, und von Praunheim erinnert sich gut an das Paar. „Zwei wunderschöne Menschen, ungeheuer eitel, die sich bewundern ließen, stritten aber immer so schrecklich, dass sie sich unter Tränen ihre Trennung erklärten.“ Als Tykwer seinem Mentor wieder mal eines seiner 150-seitigen Treatments zeigte, sagte der, dass das Blödsinn sei. „Du bist selbst kompliziert, neurotisch und interessant genug, um eigene Stoffe zu entwickeln. Der Streit mit deiner Freundin soll nicht umsonst gewesen sein.“

„Wir sind von Nahem ja nie einfach nur prima Kerle“

Tykwers Kurzfilm „Because“, den er daraufhin machte, bildete nichts anderes als den Streit ab. Allerdings indem er ihn dreifach variierte, womit er bereits früh das Formbewusstsein an den Tag legte, das „Lola rennt“ später zum Welterfolg verhelfen sollte.

Heute fällt es schwer, sich Tykwer bei der Gelassenheit, die er ausstrahlt, als den neurotisch Liebenden dieser Anfangsperiode vorzustellen. Er könne das „ganz gut kaschieren“, sagt er. „Wir sind ja nie einfach nur prima Kerle. Gegenüber denen, die wir nahe an uns heranlassen, haben wir doch alle eigenbrötlerische, narzisstische, empfindliche und dominante Seiten.“

Seit er zehn ist, zählt er beim Gehen ständig seine Schritte, vermeidet es, auf die Fugen von Gehwegplatten zu treten, trifft ständig kleine Verabredungen mit sich selbst, etwa der Art, dass er eine bestimmte Stelle unbedingt vor einem herannahenden Auto erreicht haben muss. Es ist ein Spiel mit dem Unheil. „Wenn man das einmal hat“, sagt er, „geht es nicht mehr weg.“ Und er deutet quer durchs Café zur Eingangstür. „Ich weiß ungefähr, wie viele Schritte man von hier zu dem Vorhang an der Tür brauchen würde.“

Zwingt ihm das innere Zahlenwerk auf, der Welt durch Bilder eine höhere Ordnung zu geben? „Ich muss wohl eine mir selber gar nicht so bewusste Form von Strukturierung haben.“ Worin genau sein Talent besteht, weiß er auch nicht genau und setzt zu einer ziemlich umständlichen Erklärung an, in deren Verlauf er sich in die Mitte von Leuten stellt, die alles besser könnten als er. „Ich bin ja nur der, der einen tollen Kameramann hat, einen tollen Szenenbildner und tolle Schauspieler. Ein kreativer Synergieverstärker. Was kann ich eigentlich?“

Ein Besessener. Wie seine Filmhelden

Rosa von Praunheim wüsste da so einiges zu nennen: „Seine filmische Begabung zeigte sich schnell. Da ist einerseits die Schauspielerführung, andererseits die stets exakt geplante Auflösung von Szenen.“

Und Michael Töteberg, der über viele Jahre hinweg Tykwers Bücher bei Rowohlt betreut hat, drückt es so aus: „Wenn man ihn trifft, geht man da wieder raus mit dem Gefühl, na gut, verändern wir doch mal die Welt.“

Was die Frage aufwirft, woher ein normaler Typ wie Tykwer, ein Scheidungskind ohne gravierende Nöte oder Macken, die Kraft für seine immer umfangreicher und kostspieliger werdenden Projekte bezieht. Wofür nimmt er das übermenschliche Arbeitspensum auf sich?

Einer aus dem engsten Kreis der Vertrauten, der wissen müsste, was ihn antreibt, ist Uli Hanisch, sein Szenenbildner. Seit 20 Jahren stehen sie in engstem Kontakt. Er hat für Tykwer schon eine Psychiatrie errichtet, labyrinthische Polizeiflure, die mittelalterliche Kloake in Paris sowie die Parfumfabriken von Grasse nachgebaut und zuletzt das Berlin der 20er Jahre in einer eigenen Filmstadt auferstehen lassen. Was meistens unterschätzt werde, sagt der lebhafte Mann mit den schalkhaften Zügen über seinen Lieblingsregisseur, „wie ähnlich ihm seine Helden sind“.

Er meint nicht die frühen Werke, die mit ihren stets wiederkehrenden Fragen der Persönlichkeitsfindung mit einem roten Faden an ihn gebunden sind. Auch in späteren Blockbuster-Produktionen wie dem Polit-Thriller „The International“ sei die Handschrift Tykwers sehr präsent. Der von Clive Owen gespielte Interpol-Ermittler sei ein Wiedergänger Tykwers, „eine Kleiderständervision“ des Regisseurs. Und es überraschte Hanisch nicht, dass der sich unter Dutzenden von Angeboten, die ihm damals gemacht wurden, ausgerechnet für dieses entschied. „Was man sich immer fragt, ist doch: Was treibt die Hauptfigur eigentlich an, dass sie so durch den Film hetzt? Nirgends wird das schlüssig erklärt. Er ist einfach besessen. Punkt. Und Tom ist auch so.“

Frank Griebe, der, bevor er Tykwers Kameramann wurde, ebenfalls Filmvorführer war, sagt, dass sie sich von Anfang an gegenseitig gezogen hätten. Nach Kinobesuchen diskutierten sie, wie sie diesen oder jenen Effekt selbst nutzen könnten. "Tom grübelt für sich, will aber stets darüber reden."

Tykwer gibt den Figuren ein Versprechen

Michael Töteberg hat in seiner Eigenschaft als Rechtehändler viele Filmemacher erlebt, darunter Fassbinder, die Menschen mit psychologischen Abhängigkeiten an sich banden und dann verbrannte Erde hinterließen. „Tom würde das nie tun.“ Er braucht die Stabilität eines seit Jahrzehnten unveränderten Umfelds. Und Töteberg sagt: „Er hat auch nicht die Härte, die große Liebe in einem seiner Filme sterben zu lassen.“

Tykwer hat früh einen „taumelnden“ Erzählstil entwickelt, bei dem der Film selbst erst eine Position zu den Konflikten finden zu müssen scheint, in die er sein Personal schickt. Am Anfang stand häufig ein Bild, eine Situation. Bei "Der Krieger und die Kaiserin" war es die von einem Lastwagen überrollte Frau, die nach Luft ringt. In „Lola rennt“, dem formalistischen Meisterwerk von 1998, war es nichts weiter als eine rennende Person, ein Bild der reinen Physis. Daraus entwickelte er eine Geschichte in drei Anläufen, die ineinander verschachtelte Träume darstellen. Im ersten wird Lola, die zu spät zur Verabredung mit ihrem Freund gekommen ist, erschossen und träumt sich im Moment ihres Todes an den Anfang zurück. In ihrem Traum stirbt Manni, der wiederum in seinem Todestraum die glückliche Vereinigung beider halluziniert. Der Schriftsteller Helmut Krausser meinte dazu: „Hunderte Meter weit kein einziger Mensch, nur sie. Es ist das Jenseits, was sonst.“

Uli Hanisch nennt es Tykwers „kritischen Optimismus“, dass er seine Figuren immerfort rettet. So sei bei „Das Parfum“ der Unterschied zwischen Roman und Film nur die Haltung der Autoren gewesen. Der zurückgezogen lebende Schriftsteller Patrick Süskind sei ein Misanthrop, der sich über seine ihm so ähnliche Hauptfigur lustig macht, während Tykwer sie ernst nimmt. „Er führt den Serienmörder Grenouille an den Punkt, da Liebe für ihn hätte möglich sein können.“ Er gibt ihm ein Versprechen, das der Roman ihm vorenthält.

„Für mich ist Kunst in sich selbst ein optimistischer Akt“, sagt Tykwer. „Deshalb fällt es mir schwer, Filme mit pessimistischer Konnotation anzuerkennen.“ Obwohl er zeitgleich mit dem postmodernen Kino („Seven“, „Die üblichen Verdächtigen“, „Pulp Fiction“) Karriere gemacht hat und sich dessen gebrochener Logik bedient, verweigert er die darin angelegte zynische Geste. Er kann sein Personal nicht untergehen lassen, weil, wer da stürbe, das wäre ja immer er.

Die Drecksarbeit erledigt ein anderer: Ein Mafia-Killer

So beharrt er auf seinem Idealismus, auch um den Preis, dass der Held am Ende von „The International“ seine moralische Integrität nur bewahren kann, weil jemand anderes die Drecksarbeit übernimmt. Ein Mafia-Killer erledigt den Bösewicht, der noch sagen darf, wie austauschbar er als Bankmanager in diesem System sei. „Für mich ist entscheidend“, sagt Tykwer, „dass die Figur, von der wir wissen, dass sie einen moralischen Antrieb hat, immer noch besser dasteht, wenn sie ratlos zurückbleibt, als wenn sie sich auf die Täterseite geschlagen hätte.“ So rettet er nicht die Welt, aber zumindest seine Seele. „Das ist ein Paradox, mit dem leben wir.“

Als Tykwer 2002 bei den Dreharbeiten zu „Heaven“ an den Punkt gelangte, dass er sich leer und ausgebrannt fühlte, da erwies sich seine notorische „Flucht“ ins Kino als Sackgasse. Er hatte sich in die Arbeit gestürzt, „um mich nicht mit der Komplexität meines sozialen Umfelds auseinandersetzen zu müssen“, wie er sagt. „Ich habe da auch wirklich was zerstört.“ Jedenfalls fühlte er sich ungeliebt, nutzlos. Franka Potente und er, seit 1998 ein Paar, hatten sich getrennt.

Er machte eine Pause, suchte Abstand. Doch dann war es das Kino, was sonst, das seine Rettung wurde. Gebeten, einen Kurzfilm über ein Liebespaar in Paris zu drehen, meinte er, dass er nur etwas über Trennungen wisse. Und so arbeitet er in dem zwölfminütigen Film „True“ unverhohlen die Beziehung zu Franka Potente auf, aus der Perspektive eines blinden Mannes, der sich in eine Schauspielerin verliebt, weil er ihr Flehen während einer Probe für echt hält. Als sie ihm am Telefon eröffnet, dass es nicht weitergehen könne, läuft vor seinem inneren Auge die Beziehung im Zeitraffer ab, bis die Erinnerung wieder zum Moment der Trennung zurückkehrt: „Ich ging ins Kino“, sagt der verlassene Mann.

Aber das ist nicht die Pointe. Tykwer hat da noch einen Trumpf im Ärmel. Denn wie sich herausstellt, hat die Schauspielerin am anderen Ende der Leitung nur wieder eine Rolle geprobt und er ist Opfer seiner Einbildungskraft geworden.

Fragt man ihn nach dem besten seiner Filme, der am meisten von ihm verrate, da denkt er acht Jahre zurück, als er glücklich verliebt gewesen sei, er und seine Frau hatten ein Kind bekommen, und er drehte in dichter Folge „Drei“ und „Cloud Atlas“, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Eine kleine Beziehungskomödie, deren Personal sich aus seinem Freundeskreis speist. Und ein philosophisch-fabulierendes Epos mit verschachtelten Zeitebenen. „Ich würde sagen, man muss sich leider beide Filme anschauen.“

Kinoglück ist keine Frage des Mangels.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false