© Matthew Lloyd

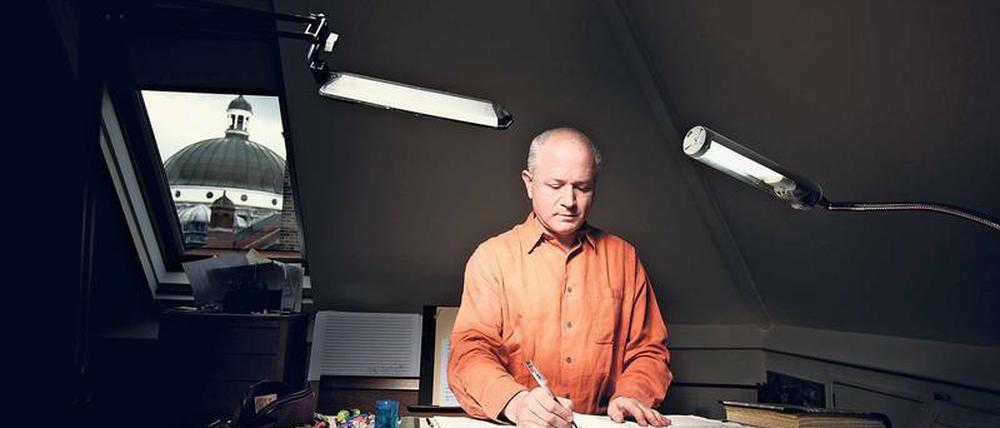

Komponist George Benjamin: Die Engel, die ich rief

Der Brite George Benjamin ist „Composer in Residence“ bei den Berliner Philharmonikern. Eine Begegnung mit dem Komponisten, der auch dirigiert.

„Letztlich geht es für den Dirigenten darum, unsichtbar zu werden“, sagt George Benjamin. Den Satz würden vermutlich nicht viele Maestri unterschreiben. Doch der 58-jährige Brite hat einen anderen Blick auf die Profession als viele seiner Kollegen. Er ist nämlich ein Komponist, der auch dirigiert. „Meine Aufgabe ist es nicht, dem Orchester zu erklären, was es zu tun hat, sondern den Musikern zuzuhören. Dafür muss ich die Partitur allerdings wirklich gut kennen. Dann kann sich ein Geben und Nehmen entwickeln“, sagt er. „Was die Musiker brauchen, erfahre ich nur durchs Zuhören.“

George Benjamin hat schon als kleiner Junge Musik geschrieben und dann mit seinen Mitschülern aufgeführt, er war als Pianist aktiv, hat Schlagzeug in verschiedenen Orchestern gespielt und ist mit 16 Jahren aus seiner Heimatstadt London nach Paris aufgebrochen, um der letzte Schüler des großen Olivier Messiaen zu werden. Vier Jahre später erregte er mit seinem sinfonischen Werk „Ringed by the Flat Horizon“ international Aufmerksamkeit. Da war er Student in Cambridge.

Doch seine Vielfachbegabung ist George Benjamin nicht zu Kopf gestiegen. Wer ihm begegnet, erlebt einen zurückhaltenden Gentleman, der mit leiser Stimme spricht, sich Zeit nimmt für seine Antworten, die Worte wägt, weil es ihm um Präzision und Bildhaftigkeit geht. Wie in seinen Kompositionen. Die sind klanglich oft geradezu verführerisch und äußerst raffiniert instrumentiert, zaubern mit Polyharmonien suggestive Stimmungen. Kurz: Sie kommen dem Publikum auf sinnliche Weise entgegen.

Wie in der Architektur braucht es zunächst ein Fundament

Dabei ist Benjamins Musik komplizierter strukturiert als es auf den ersten Höreindruck erscheint. „Spontaneität in der zeitgenössischen Musik ist ebenso eine Illusion wie in der Architektur“, sagt George Benjamin. „Die Freiheit, die wir als Komponisten heute haben, weiß ich sehr zu schätzen. Doch um eine Musik schreiben zu können, wie sie mir vorschwebt, muss ich mein Regelwerk selber erschaffen. Dieser Erfindungsprozess dauert lange.“

Genau wie ein Architekt, erklärt er, brauche er zunächst eine Idee, dann eine Form, schließlich konkrete Konstruktionspläne sowie ein Fundament, das später nicht mehr sichtbar ist. „Wenn dieser Prozess aber einmal abgeschlossen ist, verschwinden die Gerüste, wie in der Architektur, und der Betrachter sieht nur das fertige Werk."

George Benjamin hat keine Probleme, seine Partituren loszulassen, für die Musikwelt frei zu geben, wenn sie fertig sind. „Ich genieße es sogar, meine Werke zu hören, wenn andere Dirigenten sie interpretieren. Ich habe da wunderbare Erinnerungen. Sicher, wenn es eine schlechte Aufführung ist, dann leide ich natürlich. Aber das Risiko muss ich eingehen.“

Mit Berlin verbindet Benjamin eine lange Geschichte

Wenn er gerade an einer neuen Komposition sitzt, versagt er sich oft monatelang das Vergnügen, den Taktstock in die Hand zu nehmen. Weil er als Komponist ein langsamer Arbeiter ist und darum die ausschließliche Fokussierung auf die Arbeit mit dem Notenpapier braucht. Ist die Uraufführung geschafft, nimmt er aber gerne Gastengagements an. „Das ist dann eine große Freude, nach der langen, stillen Phase am Schreibtisch.“ Meistens dirigiert er Eigenes oder Werke anderer zeitgenössischer Komponisten. Aber sein Repertoire umfasst mittlerweile das gesamte 20. Jahrhundert, manchmal macht er sogar Ausflüge zu Berlioz oder Mozart.

Mit Berlin verbindet George Benjamin eine lange Geschichte. 1993 hat er erstmals mit dem Deutschen Symphonie-Orchester gearbeitet, 2002 holte ihn dann Kent Nagano als „Composer in Residence“ zu dem Orchester. Daraus wiederum ergab sich das Debüt 2006 bei den Berliner Philharmonikern, die Benjamin nun ihrerseits für diese Saison eine Residenz angeboten haben. Beim ersten Musikfest-Auftritt der Philharmoniker dirigiert er am morgigen Samstag sowie am Sonntag ein Programm, das sein Orchesterstück „Palimpsest“ zu Ravels Klavierkonzert für die linke Hand sowie Stücken von Pierre Boulez und György Ligeti kombiniert. Und am 12. September führt er dann mit dem Mahler Chamber Orchestra seine Kammeroper „Into the Little Hill“ auf. Zwei Monate später folgt schließlich noch das Musiktheaterstück „Written on Skin“, sein größter Erfolg, der seit der Uraufführung 2012 in Aix en Provence schon von 20 Bühnen weltweit nachgespielt wurde. Nur in Berlin nicht.

Die Engel des 21. Jahrhunderts sind streng mit den Menschen

„Ich muss geduldig sein“, kommentiert George Benjamin lächelnd die Frage, warum wohl noch keines der drei hauptstädtischen Opernhäuser bei ihm angefragt hat. Umso mehr freut er sich auf die beiden Abende mit dem Mahler Chamber Orchestra im Kammermusiksaal respektive der Philharmonie. Denn er mag konzertante Aufführungen seiner Opern durchaus. „Es ist natürlich anders als im Theater, aber die Stücke können auch im Konzertsaal eine große Wirkung entfalten.“

Obwohl es ihn schon früh zum Szenischen, zum Dramatischen drängte, hat George Benjamin lange gezögert, eine Oper zu schreiben. „Weil ich einen Weg finden musste, Geschichten zu erzählen, ohne den Naturalismus des Kinos zu kopieren.“ Mit dem Dramatiker Martin Crimp hatte er als Mittvierziger endlich seinen Wunschpartner gefunden. Gemeinsam entwickelten sie eine Technik, „die es erlaubt, die Künstlichkeit einer Situation im Opernhaus zu respektieren und das Dargestellte gleichzeitig doch nahe an die Betrachter zu rücken.“

In „Written on Skin“ beispielsweise spielt die Handlung im Mittelalter, es gibt aber zusätzlich drei Engel, die das Geschehen beobachten und kommentieren. „Es sind echte Engel des 21. Jahrhunderts, die sehr streng mit uns Menschen sind“, betont George Benjamin, „ein wenig wie der Chor in der griechischen Tragödie. Wobei sie zwischendurch dann auch in die Handlung eintauchen, als Nebenfiguren.“ Ein Vorbild für Martin Crimp war Wim Wenders’ Film „Der Himmel über Berlin“. Eine ähnliche Metaebene gibt es auch bei „Into the Little Hill“, wo die Darsteller einerseits die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln erzählen, andererseits aber immer wieder auch zu den Figuren selber werden, von denen sie berichten.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false